http://v.mobbs.cn/plugin.php?id=tom_tcsign&site=1&mod=goodsinfo&goods_id=9“纯电动汽车可能会让日本失去550万个工作岗位和800万台汽车产量。”

去年9月,日本最大汽车企业——丰田的掌门人丰田章男斩钉截铁地说出这番话,以此威胁日本政府,不要放弃日系车企强势的燃油车产业,全面倒向电动汽车。

然而,这番威胁并没有生效。

短短1年后,市场风云变幻之剧烈,已经到了丰田即便自己愿意转变,也前途未卜的程度了。

1、历史转折点

上周末,乘联会公布了国内新能源销量的品牌排行榜单。在这份榜单上,日系车企可以用2个字来描述:

消失!

在9月榜单中,前15除了美资的特斯拉、中美合资的上汽通用五菱、中德合资的一汽大众外,清一色的本土车企。

其中,比亚迪以近20万的惊人单月销量一骑绝尘,远远甩开第2名特斯拉。

不说前3、前5,燃油车时代在国内呼风唤雨的日系“三杰”——丰田、本田、日产,在新能源时代竟然连前15都挤不进去。

不仅是品牌销量总体差劲,在单一产品上,3家巨头也没能拿出哪怕1款新能源爆款车型,跻身车型榜单前列。

事实上,这早已经是常态了。应该说,从去年9月乘联会将新能源乘用车数据单独统计开始,日系车就从来没有出现过。

而这一点,对于现在,对于未来,影响都极为巨大。

就未来而言,在碳中和已经成为国际社会底层价值观的情况下,新能源汽车完全替代燃油车是大势所趋。

围绕发动机、底盘、变速箱这燃油车“三大件”形成的、覆盖全球上亿产业人口的传统汽车产业链将迎来剧烈洗牌,被围绕电机、电池、电控这“新三大件”组织的产业链所替代。

在这条变革赛道上,日本车企在前半段已经出现了巨大落后。

当商品未来的预期价值遭到冲击时,其“折现”价格也必然受到影响。新能源领域掉队,正在造成日系品牌价值持续贬值,继而,连他们的传统势力范围——燃油车,也在不断失守。

据丰田自己公布的销量,今年9月,他们在中国市场卖出了172800辆新车,与去年同期相比大增50.3%。

看到这里,可能有些人就要跳出来,说“日系车销量明明很不错”、“崩溃谣言不攻自破”之类的话了。

但是数据会说谎。

去年由于席卷全球的汽车芯片荒,几乎所有主流车企都出现了无车可卖的情景,销量大跌。

例如,丰田去年9月销量只有11.5万,相较于2020年同期的17.9万,下滑了超过3成。今年的销量所谓“大增”,只不过是建立在去年异常低基数上而已。

实际上以2020为基点,丰田今年9月的销量还跌了3%。

一个更严峻的事实是,丰田是靠卷死自己的同门师兄弟,才获得了当下这个勉勉强强保住销量的成绩。

另外2家曾经在中国市场叱咤风云的日系品牌中,日产9月销量9.2万,低于去年的10.4万,相较2020年9月(14.16万)大跌35%;

本田9月销量10万,低于去年的12.1万,比2年前(16.8万)大跌40%。

丰田至少还从去年大跌中走出来了,日产、本田就这么一蹶不振,不知道让多少人始料未及、辗转反侧。

当然,说“走出来了”也不贴切,因为这轮销量回升,靠的不是产品力提高,不是商业模式革新,而是靠舍弃利润,压低价格,主动割肉放血实现的。而之前利润空间没那么大的本田、日产,无力跟随,结果被“自家人”打得肝脑涂地。

比如丰田致炫本月出现了1万以上的优惠,把上险量维持在了7000+辆,而同档位的本田飞度,只有3000多优惠,上险量从上月的6000+辆暴跌到4000+辆。

同样,卡罗拉、雷凌出现了2-3万的优惠,让本田思域近2个月销量较巅峰期腰斩,作为“国民车”的日产轩逸销量也在下滑。

然而,降价本身是对品牌价值的戕害。过去支撑日系车销量的因素中,国人对于日系车保值率高和“有面子”的观念占了很大比重。而一旦官方降价开始,二手车的保值就无从谈起,“面子”就更谈不上了。

如果因此导致销量继续下滑,迫使官方不得不继续降价销售,那丰田恐怕就要在不断的恶性循环中退出市场了。

当然,最关键的还是新能源时代,国产品牌的崛起。

从乘联会的数据看,今年1-9月,车市零售累计净增35.5万辆,但1-9月,新能源零售累计净增205.8万辆。换句话说,燃油车市场的增长是负的,增量几乎都是由新能源拉动的。

有一个非常值得关注的数据是,在9月的国内轿车市场上,比亚迪秦已经超过日产轩逸。

这2款车型所处的A级轿车,占了国内乘用车销量的60%以上,是国内汽车市场“风向标”一般的存在。占据这个市场,无论是从销量数据还是品牌价值,对于厂商的影响都至关重要。

在此之前,轩逸进入中国市场13年,累计销量突破300万辆,长时间霸占全国轿车市场销量榜冠军,创造了A级车销量神话。

如今这个神话被历史性地打破了。

在这个时间节点上,比亚迪秦击败日产轩逸有2重意义:既是中系车取代日系车,也是新能源车压倒燃油车,时代大势尽显无余。

而中国市场只是缩影,同样的剧情也在世界其他地方上演。

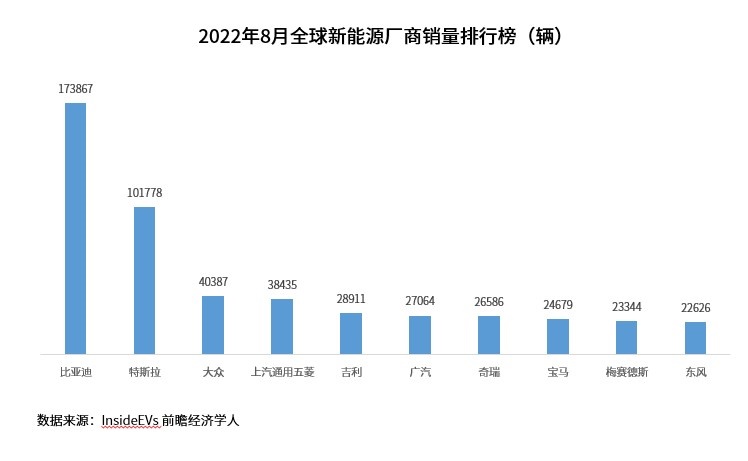

在InsideEV网站每月公布的全球新能源汽车销量榜单中,出现了和国内一样的情形

——前10之中,有比亚迪、吉利等中国厂商,有美国厂商特斯拉,也有宝马、梅赛德斯等德国老牌巨头,就是没有日系厂商。

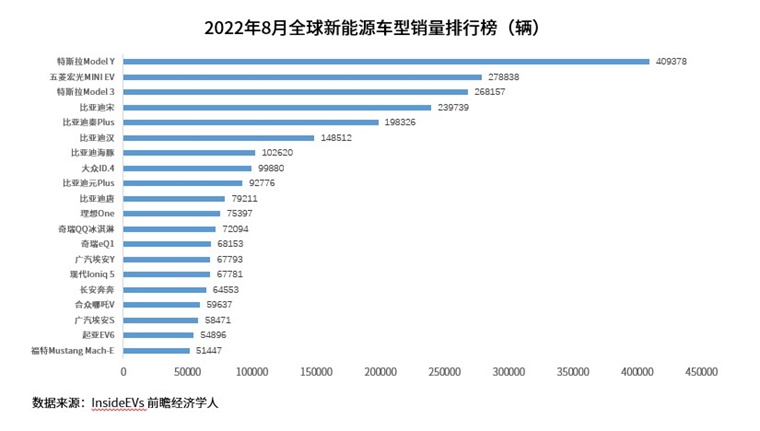

同样,在车型销量前20中,也没有1款日系车。

日系车正在新时代的浪潮中,全面败退。

2、中美欧瓜分日本汽车产业?

以InsideEVs的全球榜单计算,今年前8个月,中国本土车企比亚迪、五菱、奇瑞、广汽、上汽累计销售新能源汽车1746489辆,美国特斯拉销量为718867辆,德国的大众、宝马、奔驰加起来卖了619499辆。

三方累计占了全球 5780291辆新能源汽车销量的一半以上。

此外,综合其他方面数据来看,另外一半市场,实际上也以国内的长安、奇瑞、哪吒、理想、零跑等,欧洲奥迪、标致,美国通用、福特等厂商为主。

看不到日本厂商的身影。

之所以会落到这个局面,日本对自身定位失误,妄想以一介小国之力,把控全球能源转型路径的意图,是最大的问题。

日本押注氢能源的故事已经家喻户晓。在他们的谋划中,先凭借自己提前几十年的布局,引导全球汽车产业走上氢能源道路,未来再凭借专利垄断收割全世界,算盘打得啪啪响。

从成果来看,日本确实在氢能源领域抢占了先机。仅丰田一家,在氢燃料电池相关技术和产业的专利就多达6000多项,占了全球相关专利的一半以上。

如果有国家想要发展氢能源汽车,基本绕不开日本的专利。未来哪个国家想推广氢能,都要被日本割一块肉。

然而,日本忽视了一点——一个小国,是没资格在“分蛋糕”的桌子上做东的,过去在半导体、智能手机、液晶电视领域的溃败已经提供了丰富的教训,可惜他们并没有认真吸取。

全球汽车产业的其他主要玩家——中、美、欧,非常默契地掀了氢能源的桌子,将主要资源投入电动汽车的路线,紧接着,电动汽车的爆炸式发展,让日本始料未及。

根据日本政府发布的氢能源战略的构想,日本全境2050年燃料电池普及,氢燃料汽车广泛普及。结果提前了30多年,特斯拉就崛起了,随之而来的是中国电动车全套产业链的蓬勃发展。

在这个时间点上,日本最好的氢能源汽车——丰田MIRAI,几年下来累计只卖出了2万台,只是比亚迪1个月销量的十分之一。

崩盘就此到来。

这一事件对日本的影响恐怕空前巨大。

不同于手机、面板等,根据日本汽车工业协会的数据,汽车工业是日本的第一支柱产业。

2021年世界500强企业名单中,共有53家日本企业上榜。

其中包括6家车企和4家汽车零部件供应商,分别为丰田、本田、日产、铃木、马自达,斯巴鲁、电装、爱信精机、普利司通、住友电工,合计占18.87%。

而在前10位公司中,有3家车企,占30%。

从工业数据看,日本的各大车厂和8家最大汽车零部件企业的总营收,占到整个日本工业企业中的近40%,如果加上相关产业,比重将上升到近50%。

这些企业的直接雇员约546万个就业岗位,占总就业人口的8.2%。

在日本工业企业排行中,利润前5名均来自汽车行业。利润率前10名中,有7家来自汽车行业。

这意味着,一旦日本汽车产业崩溃,近半的工业也将灰飞烟灭。而一旦第二产业没了半壁江山,那配套的第三产业就必然崩得更快,这时候就不是经济危机的问题了,简直是经济灭顶之灾。